山西大同大学:用科技守护历史(转载自人民网山西频道)

人们常说,“地上文物看山西”。悠长的时光给山西留下无数历史瑰宝,也带来了文物保护的难题——老化、破损、腐蚀……这些问题如何解决?

在山西大同大学固体物理研究所,研究人员们给出了答案。不凿不挖、不涂不抹,在电磁波、光谱分析和新材料的帮助下,他们为石质文物建立起一套精准的监测、防护与修复体系。

“裂隙、空鼓、粉化、泛碱……这些都是石质文物最常见的‘病症’。”山西大同大学固体物理研究所所长董丽娟教授介绍,“我们的任务就是在不损伤文物的前提下发现问题。”

研究团队不仅采用红外、X射线、超声波、探地雷达等传统无损检测手段,还率先在国内将太赫兹、非厄米技术引入石质文物检测中,对云冈石窟的病害展开了系统而深入的调查分析。

在太赫兹时域光谱实验室,研究人员正在将矿物质颜料压片送入样品腔中进行测试。片刻后,旁边的电脑屏幕里,一条蜿蜒的蓝色曲线缓缓成型。

“每一种颜料都有自己独特的‘配方’,”董丽娟说,“通过比对,我们能快速判断出彩绘所用颜料的具体成分及其矿物来源。”

今年以来,山西大同大学固体物理研究所与企业联合打造了国内首个“文物矿物颜料太赫兹光谱数据库”,目前已收录近百种矿物颜料的1500余条光谱信息。

研究人员正在制作矿物质颜料压片

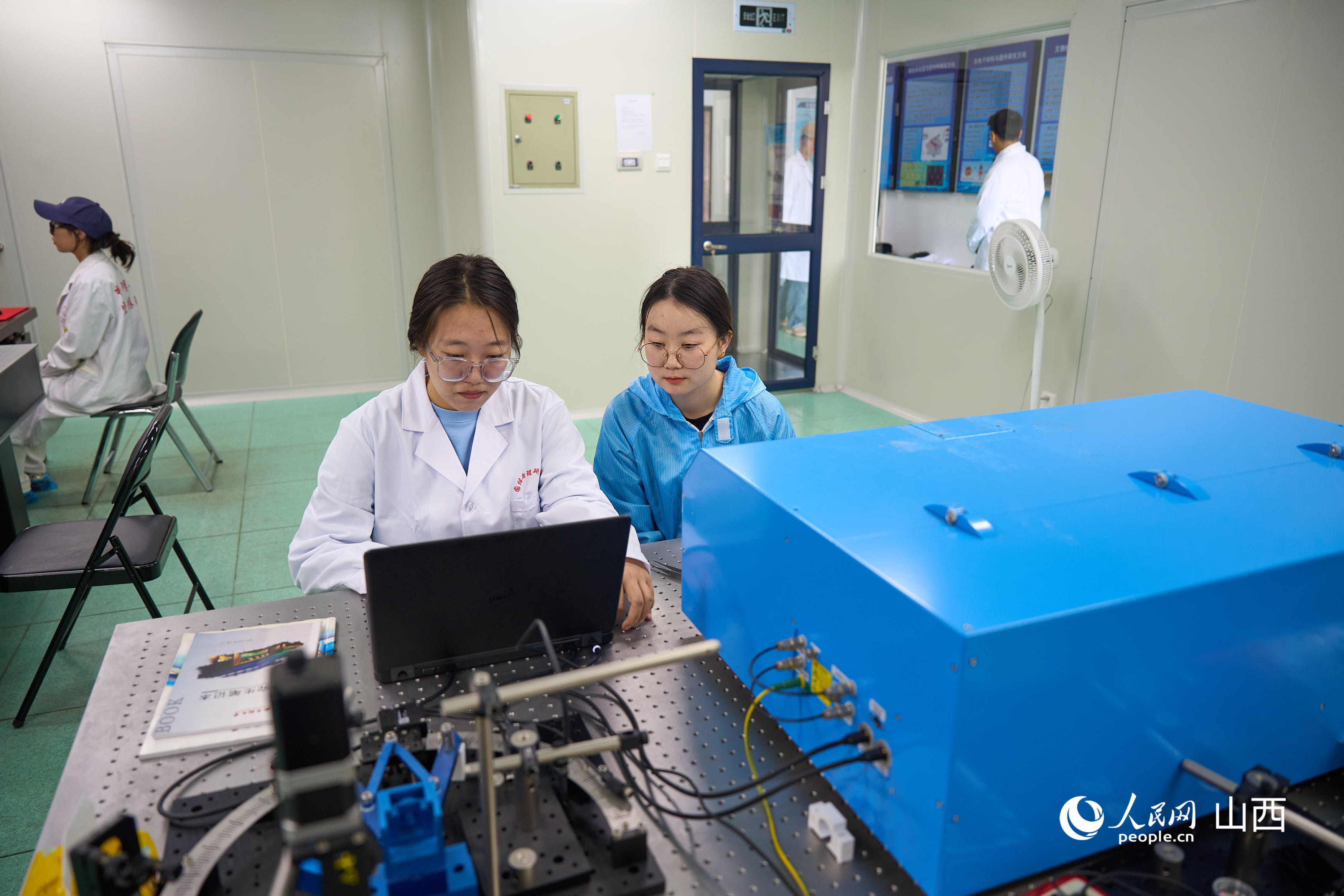

太赫兹时域光谱实验室

除了精准检测,如何为常年暴露在风吹日晒中的石质文物穿上“防护服”,也是团队的重点课题。

研究人员将常用于建筑的“相变材料”创新地应用于石窟保护中。这类材料就像一件“自动调温外套”,白天吸收热量,夜间缓慢释放,有效减小石窟内外温差,缓解因热胀冷缩导致的石材疲劳。

同时,一种特殊的“光学薄片”也被开发出来。将它安装在门窗上,既能保证游客正常观赏的透光性,又能高效反射红外线,相当于给文物涂了一层“防晒霜”,大大延缓表层老化过程。

除了文物保护,山西大同大学固体物理研究所在电磁功能材料与光电子材料与器件上也取得了扎实进展。在电磁功能材料研究中,他们设计的“超表面”能在特定场景下实现信号中继与增强;而在光电子方面,团队成功利用山西本地资源“煤焦油”,制备出发射红、绿、蓝、白各色光的OLED材料,这不仅为矿区固废找到高附加值出路,也为低热量、无紫外线的文物照明提供了可能。

研究人员正在试验

从1995年成立至今,固体物理研究所已在石质文物保护领域深耕近三十年。从最初的理论探索,到今天建立起集基础研究与应用转化于一体的完整技术链条,每一步都凝结着团队的智慧与坚守。如今,研究所已与云冈研究院等单位展开深度合作,多项技术已进入实地试验与推广阶段。

当现代物理遇上古老文明,一场跨越千年的对话正在进行。而这些无声的石窟,正因为一群科学家默默的努力,得以更久地留存于世,诉说沧桑。(张超宁)